di Luigino Brighi* per il “Corriere della Sera”

*economista, Università Lumsa

La meritocrazia sta diventando la nuova religione del nostro tempo, i cui dogmi sono la colpevolizzazione del povero e la lode per diseguaglianza. La sua origine si perde infatti nella storia delle religioni e dei culti idolatrici. La Bibbia (i profeti e Giobbe soprattutto) e il Cristianesimo hanno tentato una vera e propria rivoluzione anti-meritocratica, con scarso successo.

Per capirlo basterebbe leggere la parabola dell’operaio dell’ultima ora, e la sua politica salariale anti-meritocratica; o prendere sul serio il «fratello maggiore» nel racconto del Figliol prodigo, che rimprovera il padre misericordioso per non aver seguito il registro meritocratico.

La misericordia è l’opposto della meritocrazia: non siamo perdonati perché lo meritiamo, ma è proprio la condizione di demerito che la genera. Le società meritocratiche sono spietate. Nonostante ciò, l’antica teologia meritocratica ha continuato a influenzare l’Occidente.

Eppure fino a tempi molto recenti non abbiamo mai pensato di costruire una società interamente né prevalentemente meritocratica. Esercito, sport, scienza, scuola, erano ambiti tendenzialmente meritocratici, ma altre decisive sfere della vita erano rette da logiche diverse e qualche volta opposte. Nelle chiese, nella famiglia, nella cura, nella società civile, il criterio base non era il merito ma il bisogno, grande parola oggi dimenticata.

Inoltre, l’impresa e il mercato non sono ambiti meritocratici, perché le scelte avvengono sulla base di informazioni ex-ante mentre i risultati dipendono in buona parte da eventi ex-post imprevisti e spesso imprevedibili. Tra gli imprenditori di successo ci sono molti demeritevoli premiati solo dal caso, e tra i falliti ci sono molti meriti che hanno semplicemente trovato il vento sfavorevole. E invece è proprio il business il principale veicolo di meritocrazia.

Un altro paradosso, ancora più sorprendente, di una meritocrazia del business prodotta prevalentemente da mondo anglosassone e Usa il cui umanesimo era nato dalla radicale polemica di Lutero e Calvino contro la «salvezza per meriti». La novità del nostro capitalismo è l’estensione della meritocrazia a ogni ambito della vita civile, la cui prima e più rilevante conseguenza è la legittimazione etica della diseguaglianza, che da male da combattere sta diventando un valore da difendere e promuovere.

I passaggi sono tre: 1) si inizia con il considerare il talento un merito; 2) si continua riducendo i molti meriti delle persone solo a quelli più semplici e utili (chi vede oggi i meriti della compassione, della mitezza, dell’umiltà?); 3) infine si remunerano diversamente i talenti-meriti amplificando le distanze tra le persone, dimenticando radicalmente il ruolo decisivo che il caso e la provvidenza esercitano sui nostri talenti.

Così se sono figlio di genitori colti, ricchi e intelligenti, se nasco e cresco in un Paese con molti beni pubblici, quando andrò in pensione la distanza dai miei concittadini venuti al mondo con meno talenti-meriti si sarà moltiplicata di un fattore pari a dieci o cento.

La nostra Costituzione all’articolo 34 recita: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Una formulazione frutto di una società ancora gerarchica e di classe, perché chi dovrebbe essere messo nelle condizioni di raggiungere «i gradi più alti» non sono solo, né tanto, i capaci, ma i meno capaci, perché l’essere più o meno capace non è faccenda di merito ma di condizioni sociali e ambientali in parte ereditate. Se quindi un sistema sociale premia chi è già capace, non fa altro che lasciare sempre più indietro i meno capaci, che non sono tali per demerito ma per la vita.

In questa ondata di religione meritocratica sarebbe più che mai urgente tornare all’ antica critica di Agostino a Pelagio. Agostino non negava l’esistenza nelle persone di talenti e di impegno che poi generano quelle azioni o stati etici che chiamiamo meriti (da merere: guadagnare, mercede, meretrice). Il punto decisivo per Agostino riguardava la natura dei doni e dei meriti. Per lui erano charis, grazia, gratuità.

I meriti non sono merito nostro, se non in minima parte, una parte troppo infima per farne il muro maestro di una civiltà. Ecco perché un importante effetto collaterale di una cultura che interpreta i talenti come merito e non come dono è una drammatica carestia di gratitudine. Non capiamo allora l’ aumento delle diseguaglianze nel nostro tempo se non prendiamo molto sul serio l’ avanzare indisturbato della teologia meritocratica.

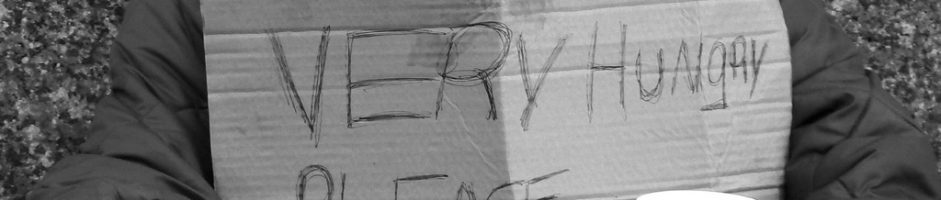

Come non capiamo la crescente colpevolizzazione dei poveri, sempre più visti come demeritevoli e non come sventurati. Se, infatti, il talento è merito, l’equivalenza demerito-colpa è immediata. E se i poveri sono colpevoli io non sento nessun dovere di aiuto. Le meritocrazie hanno un solo grande nemico: la gratuità, che temono più di ogni cosa perché ne è il suo antidoto. Solo una rivoluzione della gratuità potrà liberarci da questa nuova religione senza dio.